知識

公開日 │ 2025年04月28日

葬儀の芳名帳とは?書き方や入手・処分する方法を徹底解説!

もくじ

葬儀の受付で戸惑わないために、芳名帳に記入する際の流れや書き方、マナーなどを確認しておきましょう。今回は、葬儀の芳名帳について基礎的な知識から詳しく解説します。葬儀で芳名帳を書くときの流れや書き方、入手や処分する方法も解説するので、お役立てください。

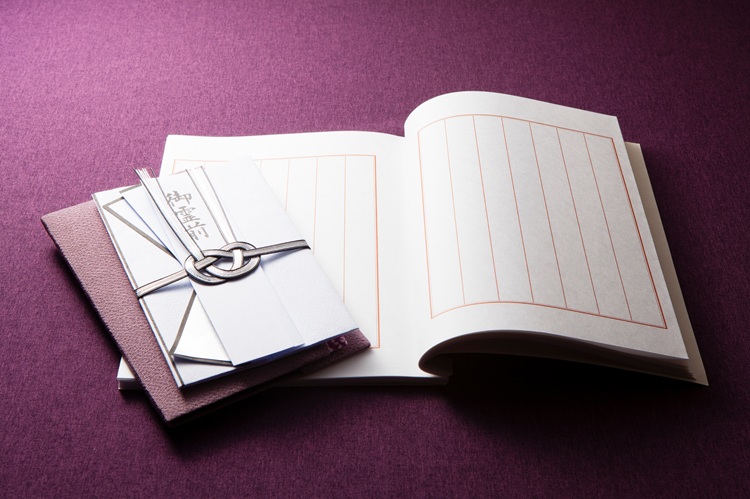

1.葬儀の芳名帳(ほうめいちょう)とは

葬儀の芳名帳は、ご遺族が参列者を把握し管理するために重要なものです。

葬儀の受付で参列者が、ご自分の氏名や住所を記入するのが一般的です。ご遺族は芳名帳に記載された情報を元に、お礼状や香典返しの準備を進めます。

1-1.香典帳と芳名帳の違い

香典帳とは、葬儀でいただいた香典の情報をご遺族が管理するための帳面です。 香典の金額やお供え物の品物の内容などを記入します。 香典帳と芳名帳の違いは、どなたが記入するのかにあります。 香典帳を記入するのはご遺族ですが、芳名帳を記入するのは参列者です。

香典帳はご遺族が香典を把握し、金額を確認するためにあります。香典返しの金額を判断するために必要となるものです。香典帳は、葬儀後にご遺族によって作成されます。参列者に記入していただいた芳名帳の情報と照らし合わせながら、氏名・住所・香典の金額などを記載します。香典帳はご遺族が記入しご遺族間だけで共有されるものであり、芳名帳は参列者が記入し受付では他の方の目に留まる可能性があるもの、と考えてよいでしょう。

2.葬儀で芳名帳を書くときの流れ

葬儀で芳名帳を書くときの一般的な流れは、以下のとおりです。

- 受付担当者への挨拶

- 受付担当者から参列者に対して芳名帳の記入の促し

- 芳名帳の記入

- 香典のお渡し

- 会葬礼状や返礼品の受け取り

受付では、参列者から挨拶するのが一般的です。お悔やみの言葉として「この度はご愁傷様です」などと挨拶しましょう。受付担当者から参列者に対して「こちらにお名前とご住所のご記入をお願いします」と芳名帳の記入の促しがあったら、速やかに従います。芳名帳にはご自分の氏名と住所を番地まで、読みやすい字で記入しましょう。

芳名帳への記入が済んだら、受付担当者に香典をお渡しします。香典袋は袱紗の上に乗せ、相手に表書きの文字が読める向きに変えてからお渡しするのがマナーです。会葬礼状や返礼品がある場合は受け取り、受付での流れは終了となります。

3.葬儀での芳名帳の書き方

葬儀での芳名帳の書き方は、参列者の立場や人数によって異なります。受付で戸惑わないように、あらかじめ芳名帳の書き方を確認しておきましょう。 葬儀での芳名帳の書き方を詳しく解説します。

3-1.個人で参列

個人で参列する場合は、ご自分の氏名と住所を記入します。楷書で丁寧に記入しましょう。

3-2.夫婦で参列

夫婦で参列する場合は、夫が先に氏名を記入し、横に姓を省略した妻の名前を揃えて記入するのが一般的です。 夫婦それぞれがご自分の氏名と住所を記入することもあります。住所が同一の場合は、「〃」と省略して構いません。 地域によっては、夫が代表してご自分の氏名と住所を記入する場合もあります。

3-3.ご家族で参列

ご家族で参列する場合は、代表者一人がご自分の氏名と住所を記入し、姓を省略したご家族それぞれの名前を揃えて記入するのが一般的です。代表者一人が「◯◯家」と記入し住所を書き、ご家族それぞれの名前は省略することもあります。

3-4.仕事関係者として参列

仕事関係者として参列する場合は、会社の正式名称と所在地を書き、ご自分の氏名と住所を記入するのが一般的です。ただし、会社の代表として参列する場合は、会社の正式名称と所在地を書き、「代表」と記してからご自分の氏名を記入します。

3-5.代理者として参列

代理者として参列する場合は、代理を依頼したご本人の氏名と住所を書き、「代理」と記してからご自分の氏名を記入します。

4.葬儀の芳名帳を入手する方法

葬儀の芳名帳は、ご自分で購入もしくは葬儀社に手配してもらう方法があります。ご自分で購入する場合は、文具店や仏具店、インターネット通販などで入手できます。落ち着いた色合いの、葬儀の場にふさわしいシンプルなデザインを選ぶようにしましょう。

葬儀社と契約している場合、芳名帳の手配はプランに含まれているのが一般的です。芳名帳の手配の有無は、打ち合わせの際に確認できます。芳名帳は参列者の人数に合わせて、適切なサイズを選び、十分な記入欄の数があるか確認しましょう。

6.葬儀の芳名帳を処分する方法

葬儀の芳名帳を処分する際は、シュレッダーなどで細かく裁断するのが一般的です。参列者の個人情報が漏れないように、最大限配慮しましょう。葬儀の芳名帳を処分するタイミングですが、可能であれば、なるべく長く保管しましょう。

芳名帳を保管しておけば、今後の法要の際に役立ち、香典の目安額の参考にできるからです。パソコンのファイルやソフトにデータ化したうえで、紙の芳名帳を処分する手段もあります。

7.受付担当者として芳名帳への記入をお願いするときの流れ

葬儀の受付担当者として芳名帳への記入をお願いするときの流れは、以下のとおりです。

- 参列者への挨拶

- 芳名帳への記入の促し

- 香典の受け取り

- 会葬礼状や返礼品のお渡し

受付では参列者から「この度はご愁傷様です」などといったお悔やみの言葉があります。参列者への挨拶として「本日はご参列いただき、誠にありがとうございます」などと述べましょう。

お互いの挨拶が済んだら、参列者に対して芳名帳への記入を促します。「こちらにお名前とご住所のご記入をお願いします」などとお伝えしましょう。

参列者の芳名帳への記入が済んだら、香典を受け取ります。香典は「お預かりいたします」と言って両手で受け取り、参列者が受付を離れた後に会計係に渡すのが一般的です。会葬礼状や返礼品がある場合はお渡しし、受付での流れは終了となります。

葬儀の芳名帳はご遺族が参列者を把握するための大切なもの(まとめ)

芳名帳は、冠婚葬祭や催し物などの際に、参列者に氏名と住所を記入していただく帳面のことです。葬儀では、参列者にお礼状や香典返しを準備するために、芳名帳への記入を受付でお願いします。葬儀の芳名帳の書き方は、参列者の立場や人数によって異なります。

個人であればご自分の氏名と住所、夫婦であれば夫が先に氏名と住所を記入し横に姓を省略した妻の名前、ご家族であれば代表者一人がご自分の氏名と住所を記入し姓を省略したご家族それぞれの名前、などと記入するのが一般的です。

芳名帳は、ご遺族が参列者を把握し香典を管理するために必要な大切なものです。記入する際は楷書で読みやすい字を心がけ、ご遺族の負担を軽減できるよう配慮しましょう。