知識

公開日 │ 2024年05月31日

更新日 │ 2026年02月12日

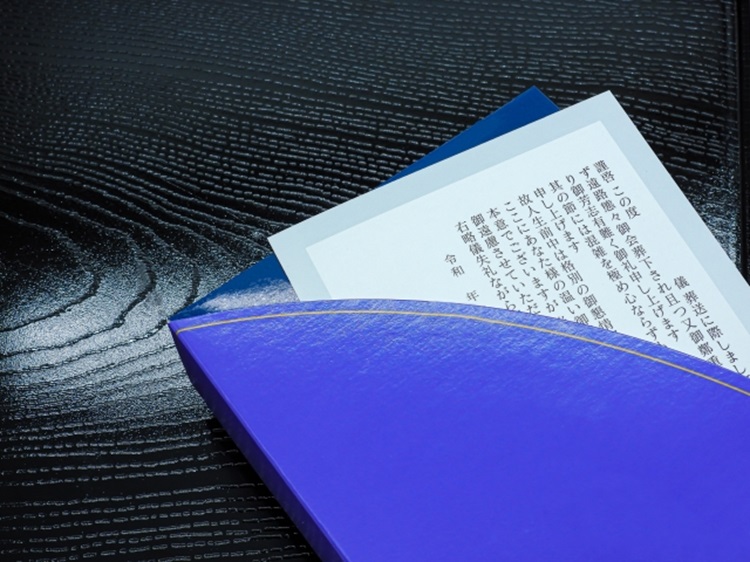

家族葬の挨拶状で宗教ごとに使える例文3選

もくじ

しかし、家族葬の挨拶状は中身を自由に書いてよいというものではなく、予めある程度決まった流れに沿って作成をする必要があります。挨拶状を出すという機会は決して多くないため、どのように書いたらよいのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、家族葬の挨拶状について作成時のポイントを3つに分けて解説します。また、すぐ使用できる例文もあわせてご紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

1.家族葬で送る挨拶状とは?

家族葬で送る挨拶状とは、通夜や告別式に参列しなかった方々に対して、故人の逝去を知らせると共に、葬儀を身内中心の家族葬で執り行ったことを報告するための通知です。送るための書式に厳密な決まりはありませんが、ハガキを用いて必要な方にお知らせすることがほとんどです。

そのため、横書きではなく縦書きで文面を作成し、文字は手書きでも印刷でも構いません。なお、自身で作成することもできますが、準備が難しい場合は、葬儀を依頼した葬儀社に相談することもおすすめです。

2.家族葬の挨拶状を送るタイミングや相手について

家族葬の挨拶状を送るタイミングについても明確には決まっていませんが、仏式の葬儀を執り行った場合には一般的に忌明けの時期がよいとされています。忌明けはいわゆる四十九日を過ぎた頃合いのことです。挨拶状にはそうした法要や納骨が無事済んだことを添える場合もあります。

なお、仏式以外の宗教については忌明けという考え方が存在しません。そのため、神道では五十日祭の節目を目安にして挨拶状を送り、キリスト教ではプロテスタント、カトリック共に葬儀後のおよそ1ヶ月過ぎた頃合いで挨拶状を送るとよいでしょう。

3.挨拶状を作成する際の3つのポイント

家族葬の挨拶状を作成する際は、受け取った方へしっかりと内容や気持ちが伝わるようにする必要があります。まずは挨拶状の作成時に意識したいポイントを3つに分けて解説致しますので、それぞれ順番に見ていきましょう。

3-1.家族葬で葬儀を執り行った旨を記す

家族葬は一般葬とは異なり、参列者が遺族や親族だけに限定されることがほとんどです。そのため、まずは故人の逝去を伝えた上で、葬儀を家族葬で執り行った旨を報告する必要があります。

ただし伝える相手によっては「なぜ事前に知らせてくれなかったのか」と不満の声が上がってしまうこともあるでしょう。その場合には、家族葬で葬儀を行った経緯として「故人の遺志」に依るものであることを加えておくと角が立ちにくいため安心です。

3-2.生前の御礼を伝える

挨拶状は直接会って御礼の言葉を述べられなかった方向けにお出しするものになります。そのため、書面でのお知らせになってしまったことをお詫びした上で、しっかりと生前お世話になった事に対する御礼の言葉を添えることが大切です。

3-3.香典や供物の辞退を伝える

家族葬の挨拶状はあくまで葬儀を終えた後に送る事後報告の形を取りますが、受け取った方によっては香典や供物などを後日渡しに来る方もいらっしゃいます。

その際には改めてお返しの準備を整える必要があるため、負担になると感じられる場合には予め辞退の文面を添えておくとよいでしょう。

ただし、どうしてもお気持ちが強く受け取らざるを得ない状況になった際には、無理にお断りするのではなく、後日にお返しをされることをおすすめいたします。

4.文面を作成する際の注意点

挨拶状の文面を作成する上では、一般的な手紙とは異なるマナーがあるため注意が必要です。受け取った相手に失礼のないようにするためにも、以下の注意点を併せて意識するようにしましょう。

4-1.「、」「。」の句読点は使用しない

家族葬の挨拶状では句読点である「、」「。」を使用しないのが一般的です。理由は諸説ありますが「、」や「。」は文を区切る役割があり、句読点を使わないことで「葬儀が滞りなく終わるように」という意味が込められているとされています。

また、句読点は文章を作成する上では本来必要とされておらず、あくまで読みやすさを重視する目的で近世になってから根付いた慣習のため、相手に敬意を表する意味では付けないのが正しいといった説もあります。

4-2.忌み言葉を使わない

忌み言葉は死や不幸を想起させる言葉や、繰り返しを意味する用語のことを言います。例えば、「四(し)」「九(く)」など死や苦しみを連想する言葉や、「重ね重ね」「わざわざ」「ますます」といった言葉がそれにあたります。

4-3.季節のあいさつは不要

一般的な挨拶状では季節の挨拶を書き出しに使いますが、家族葬の挨拶状には書く必要はありません。また「拝啓」や「敬具」といった頭語・結語も不要とされており、あくまで中身の文章のみを記載するといった書き方をしても失礼にはあたりません。

5.宗教ごとに異なる挨拶文の例文をご紹介

挨拶状で使われる言葉は宗教によって言い回しや考え方が異なる点があるため、状況に応じて使い分ける必要があります。

最後に仏式・神道・キリスト教の各宗教別の挨拶状について、それぞれの例文をご紹介するので是非参考になさってください。

5-1.仏式の場合

仏式では四十九日法要とあわせて納骨をすることが多く、それらも無事に終わっていることを含めた文面にするとよいでしょう。また、戒名を知らせたい場合にはあわせて文面の中でお知らせするようにします。

(例文)

亡父 田中○○儀 かねてより病気療養中のところ 去る□月□日に永眠いたしました 故人の遺志により葬儀は近親者のみにて済ませました

またこのたび□月□日に○○○○(戒名)四十九日法要と納骨を済ませましたことも合わせてご報告いたします

尚 ご香典 お供物 お供花などはご遠慮くださいますようお願い申し上げます

本来であれば直接お目にかかってお礼申し上げるところではございますが 略儀ながら書中にてお礼方々ご挨拶申し上げます

令和□年□月□日 東京都△△区△△△1-1 喪主 〇〇

5-2.神道の場合

神道では亡くなった事実を表す言葉として、「帰幽」という表現が用いられます。また、香典という言葉も使わないため、それぞれ別の表現に置き換えて文面を作成することが多いです。

(例文)

亡父 田中○○儀 去る□月□日に帰幽いたしました

故人の遺志に基づき葬儀は近親者のみで執り行いました

尚 誠に勝手ながら お供えや不祝儀に関しましては固くご辞退させていただきます

生前故人に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます

つきましては拝趨の上親しくお礼申し上げるべきところではございますが 略儀ながら書中にて謹んでご挨拶を申し上げます

令和□年□月□日 東京都△△区△△△1-1 喪主 〇〇

5-3.キリスト教の場合

キリスト教において亡くなったことを指す言葉としては「昇天」が使われます。また、神道の場合と同様に香典という用語がふさわしくないため、以下のような文面にされるとよいでしょう。

(例文)

亡父 田中○○儀は去る□月□日に地上での歩みを終え昇天しました

生前中に皆様より賜りましたご厚情につきまして 故人に代わり深謝を申し上げます

葬儀は故人の遺志により近親者のみで執り行いました 尚 誠に勝手ながらお供え お花料のお気遣いは固くご辞退いたします

本来であれば直接お礼申し上げるのが本意ではございますが 略儀ながら書中をもちましてご挨拶とさせていただきます

皆様の上にも主の祝福をお祈り申し上げます

20□□年□月□日 東京都△△区△△△1-1 喪主 〇〇

家族葬の挨拶状は故人の逝去を事後報告するために送るものです(まとめ)

家族葬の挨拶状は通夜や告別式に参列をしていない方向けに、故人の逝去と生前の御礼を伝えるために送ります。

家族葬で葬儀を執り行ったからといって必ずしも送るものではありませんが、生前の交友関係が広かった方や会社関係などの深い付き合いがあった際には送ることを検討されてみてもよいでしょう。

挨拶状を作成する際は句読点・忌み言葉・季節の挨拶句を使用しないといったルールや、宗教によって使い分けが必要な言葉があります。

そのため、各宗教に応じた挨拶状の例文に沿って適切な文面を作成し、受け取った方に失礼のないように準備を整えることが大切です。